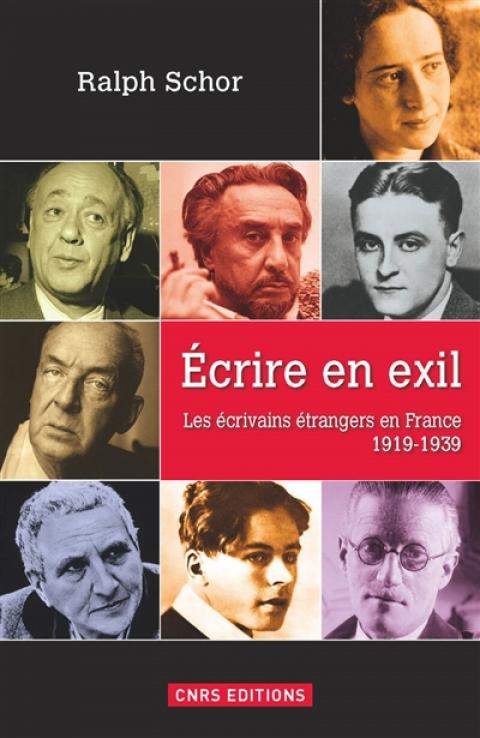

| Auteur | Ralph Schor |

| Editeur | CNRS |

| Date | 2013 |

| Pages | 346 |

| Sujets | Écrivains exilés France 1900 -1945 Littérature d'exil |

| Cote | 58.889 |

Ralph Schor, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Sophia Antipolis , auteur de L’Histoire de l’immigration en France (1996), Français et immigrés en temps de crise (2004), L’Antisémitisme en France dans l’entre- deux guerres (2005), a brossé une fresque foisonnante des personnages venus de l’immigration, qui ont animé la vie littéraire en France.

Il s’agit d’écrivains d’Amérique du Nord et du Sud, de Roumanie, d’Espagne ou principalement d’URSS et d’Allemagne. Exil volontaire ou fuite devant la persécution ou l’atteinte à la liberté d’expression. L’espoir était d’atteindre un « ailleurs accueillant où trouver les conditions favorables à l’accomplissement de leurs œuvres » (p. 7). Chaque situation était certes particulière mais l’auteur a élaboré des chapitres thématiques afin de ne pas tomber dans le piège de la seule description. Une différence a d’ailleurs été nettement marquée entre l’immigration éclose après la Première Guerre mondiale et donc volontaire, avec des auteurs comme Bromfield, Scott Fitzgerald et Hemingway, amenés en France par les hasards de la démobilisation et un pouvoir d’achat favorable : avec la crise, l’effondrement de la livre et du franc permettait de vivre à peu de frais. Henry Miller écrivait « Avec 40 francs la semaine, tu peux te la couler douce ». Ils échappaient aussi à la chape de plomb du puritanisme. Ainsi Gertrude Stein qui réunit les exilés dans son salon avec d’autres, comme Nathalie Barney ou Edith Wharton plus anciennement, avaient trouvé dans l’exil parisien, une permissivité favorable aux divergences sexuelles ou intellectuelles. Les Russes fuyant la révolution d’Octobre formèrent une autre société mais remuée elle aussi par des courants divergents selon la date de leur départ.

Une deuxième vague, avant la Deuxième Guerre mondiale, fut formée par ceux qui refusaient le nazisme et le fascisme. En 1931 la France comptait trois millions d’étrangers, souvent aimantés par la réputation d’un pays qui avait réservé « une place éminente aux intellectuels » depuis les représentations des ballets russes jusqu’à la réputation faite au très controversé Ulyssede James Joyce.

« Heureux comme Dieu en France ». Présenté au chapitre II, le cas de Robert Kanters le Belge est surprenant : ne s’installa t- il pas à Bordeaux, fasciné par le souvenir des romans de Mauriac ! Les attributions de prix littéraires par la France à des étrangers justifient cette attraction : le Fémina crée pour Myriam Harry (germano - russe), la célèbre Petite fille deJérusalem, car elle avait été écartée du Goncourt, puis sa place au sein du jury Fémina ensuite ; le Goncourt distinguant Henri Troyat ou Lev Tarassov ; le Prix Renaudot à Jean Malaquais ou Malacki, polonais. Sans parler des installations fastueuses à Nice de Maurice Maeterlinck, à Juan les Pins de Fitzgerald, du soulagement d’être libres pour Heinrich et Klaus Mann, sont autant d’exemples attractifs. Si Somerset Maugham recevait largement Wells ou Kipling et le duc de Windsor, Nancy Cunard était la mécène de peintres et d’écrivains et Simenon , avec Joséphine Baker à ses côtés, menait « une vie de nouveaux riche » (p. 88).

L’auteur évoque dans « la sociabilité de l’exil », les lieux de rencontre, d’échange, les cafés pour le plus pauvres les salons, les librairies qui exercent un mécénat discret. « Aucune ville au monde ne rend la solitude aussi supportable » écrivit Gustav Regler, membre du PC allemand, auteur de l’Ironie dans l’œuvre de Goethe. Mais les déconvenues sont à l’aune des illusions démesurées. « Des Français inférieurs à leur réputation » titre l’auteur. Anaïs Nin parle « de l’odeur moisie du passé », pour ne pas donner les détails sordides des meublés malsains, des installations sanitaires invraisemblables et surtout du froid et la misère pour certains dont Marina Tsevtaeva, renonçant à se promener dans le parc voisin,parce qu’il fait trop froid et qu’elle a le ventre vide . Certes Nabokov joue avec les mots Parich ou Paris qui devient Paris pas riche !

Mais ici Schor met le doigt sur la plaie que sont « Les ambiguïtés identitaires » (Ch V). Certes la vie intellectuelle est stimulante et, Ezra Pound qui fréquente la génération perdue et se perdra, lui, dans la folie et sous le poids de la condamnation en 1948, constate avec ravissement qu’en « France il n’y a pas l’horreur de la langue anglaise pour les idées » .Mais si les échanges sont libres, il y a l’étouffement, faute de publication donc de lecteurs et de reconnaissance ; ce qui amènera Marina Tsevtaeva à retourner de URSSS où elle ne survivra pas à une autre étouffement, celui de l’idéologie qu’elle ne partageait pas et s’y pendra. Zoé Oldenbourg, prix Fémina en 1953, parle d’ailleurs de l’important effort de conservation par la colonie russe de sa culture, grâce à la création d’écoles laïques ou confessionnelles, d’instituts de commerce et de sciences sociales, avec la conversation entretenue en russe dans les familles. Klaus Mann estime que pour les enfants cette vie entre l’Allemagne et la France offre des possibilités infinies. Pourtant il se suicidera à Cannes en 1946.

L’immigration de la première vague d’après 1914, se caractérise par une meilleure intégration avec les exemples de Joseph Kessel, de Louis Bromfield et Cendrars, mais à des degrés différends selon la pratique écrite ou non de la langue française car « il est exact de dire que la langue constitue toujours l’un des marqueurs identitaires les plus profonds » (p. 129). Les francophones belges ou suisses sont plus favorisés mais Romain Gary, Irène Némirovski et Cioran baignent dans la langue. Loin de la volière de Montparnasse que raillait Hemingway, reste le repliement sur soi, pratiqué, pour être créatif par Ivan Bounine avec La Vie d’Arseniev, et premier Russe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1933. Il s’agit aussi de dépeindre « un passé jugé authentique » (p. 180) faute aussi de baigner dans le flot contemporain. C’est à Paris que Joyce a ressuscité sa Dublin natale. Dans cette littérature d’exil, le roman historique jouera un rôle important (p. 189). Privés de racines, méconnus par la société, les écrivains s’expriment à travers la fiction de l’histoire. Joseph Roth écrit en 1935, Le Roman des Cent- Jourssur, justement, l’exil de Napoléon à l’île d’Elbe ; Heinrich Mann un Henri IV à la même date. « À travers le roman historique ils dénonçaient les régimes autoritaires » (p. 190). Le Faux Néron en 1936, de Léon Feuchtwangler visait en réalité Hitler.

Une compensation est offerte lorsque le blocage dû à la langue et à la culture ambiante devient trop pesant : la conversation politique, sans doute soupape de sécurité. May Jane Gold, héritière américaine qui aide ses compatriotes et autres infortunés, auteur de Marseille année 40, se fera passeur. Elle écrira : « En France la politique, c’est un passage obligé tout comme la cuisine et l’amour ». Certains, comme le peintre Beckmann avaient cru, en véritables artistes, échapper à l’engagement mais la réalité les rattrapa et les mena à l’exil. Ce qui donnait raison à Klaus Mann qui dans Le Volcan répétait : « Tant que Hitler régnera il n’y aurait pas de paix dans le monde » .Engagement à volte face pour Arthur Koestler qui avait cru être du « parti des anges » (p. 209), militant avec les communistes pour l’URSS, avant de dénoncer dans Le Zéro et l’infini, en 1940, les mécanismes tragiques des procès de Moscou.

Avec le thème « Exil et politique » (Ch VII), R Schor évoque le philosophe allemand Paul Landsberg, juif converti au catholicisme et qui « prône l’engagement, acte vital et libre » dans le cadre du personnalisme de Mounier. Manès Sperber, un Autrichien, est un autre exemple d’engagement et de double exil : quittant le Parti communiste pour s’engager dans les forces françaises en 1939, car dans la lecture des journaux nazis, il avait trouvé « l’exposé de méthodes répandant le règne de la terreur ». Mais naturalisé français, il finira ses jours en Suisse. Heinrich, frère de Thomas Mann, dans La Haine, considérait que « Hitler avait remplacé la lutte des classes par la lutte des races ». Willi Munzenberg, ancien député du Reichstag de 1924 à 1932, en relation à Paris avec Malraux, Aragon, Gide et Dos Passos se lança dans une activité de propagande avec un complexe de journaux, de maisons d’éditions, supervisant des Brun, organisations ayant l’anti- fascisme et la dictature, comme vocation. Mais à sens unique puisque dans le Livre Brun, il se taira sur les crimes de Staline. Pourtant arrêté en France en 40, lors de son évasion, il fut assassiné, pense t- on , sur ordre de Moscou. L’auteur n’oublie d’ailleurs pas de mentionner à propos de la sociabilité ou de l’effacement des exilés, la crainte qu’ils ressentaient d’être poursuivis par des espions à la solde des régimes qu’ils avaient dû fuir.

En conclusions les généralités sont difficiles à faire en dépit des efforts de synthèse de l’auteur : Marina Tsvetaeva vivait selon Zoé Oldenbourg, « avec fureur et désespoir la grisaille d’un Paris qui n’avait que faire des poètes, reine en exil » (p. 238). A contrario, Klaus Mann estimait que « beaucoup de ses compatriotes se surpassèrent et ce fut précisément alors que, proscrits, ils donnèrent le meilleur d’eux mêmes » in Le Tournant.(1984)

L’auteur a eu l’excellente idée de joindre aux annexes classique des notes biographiques, allant d’Arthur Adamov à Arnold Zweig en passant par Dos Passos, Romain Gary, Sandor Marai et Pablo Neruda.

Les recensions de l' Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrite.

Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.

Ralph Schor, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Sophia Antipolis , auteur de L’Histoire de l’immigration en France (1996), Français et immigrés en temps de crise (2004), L’Antisémitisme en France dans l’entre- deux guerres (2005), a brossé une fresque foisonnante des personnages venus de l’immigration, qui ont animé la vie littéraire en France.

Il s’agit d’écrivains d’Amérique du Nord et du Sud, de Roumanie, d’Espagne ou principalement d’URSS et d’Allemagne. Exil volontaire ou fuite devant la persécution ou l’atteinte à la liberté d’expression. L’espoir était d’atteindre un « ailleurs accueillant où trouver les conditions favorables à l’accomplissement de leurs œuvres » (p. 7). Chaque situation était certes particulière mais l’auteur a élaboré des chapitres thématiques afin de ne pas tomber dans le piège de la seule description. Une différence a d’ailleurs été nettement marquée entre l’immigration éclose après la Première Guerre mondiale et donc volontaire, avec des auteurs comme Bromfield, Scott Fitzgerald et Hemingway, amenés en France par les hasards de la démobilisation et un pouvoir d’achat favorable : avec la crise, l’effondrement de la livre et du franc permettait de vivre à peu de frais. Henry Miller écrivait « Avec 40 francs la semaine, tu peux te la couler douce ». Ils échappaient aussi à la chape de plomb du puritanisme. Ainsi Gertrude Stein qui réunit les exilés dans son salon avec d’autres, comme Nathalie Barney ou Edith Wharton plus anciennement, avaient trouvé dans l’exil parisien, une permissivité favorable aux divergences sexuelles ou intellectuelles. Les Russes fuyant la révolution d’Octobre formèrent une autre société mais remuée elle aussi par des courants divergents selon la date de leur départ.

Une deuxième vague, avant la Deuxième Guerre mondiale, fut formée par ceux qui refusaient le nazisme et le fascisme. En 1931 la France comptait trois millions d’étrangers, souvent aimantés par la réputation d’un pays qui avait réservé « une place éminente aux intellectuels » depuis les représentations des ballets russes jusqu’à la réputation faite au très controversé Ulyssede James Joyce.

« Heureux comme Dieu en France ». Présenté au chapitre II, le cas de Robert Kanters le Belge est surprenant : ne s’installa t- il pas à Bordeaux, fasciné par le souvenir des romans de Mauriac ! Les attributions de prix littéraires par la France à des étrangers justifient cette attraction : le Fémina crée pour Myriam Harry (germano - russe), la célèbre Petite fille deJérusalem, car elle avait été écartée du Goncourt, puis sa place au sein du jury Fémina ensuite ; le Goncourt distinguant Henri Troyat ou Lev Tarassov ; le Prix Renaudot à Jean Malaquais ou Malacki, polonais. Sans parler des installations fastueuses à Nice de Maurice Maeterlinck, à Juan les Pins de Fitzgerald, du soulagement d’être libres pour Heinrich et Klaus Mann, sont autant d’exemples attractifs. Si Somerset Maugham recevait largement Wells ou Kipling et le duc de Windsor, Nancy Cunard était la mécène de peintres et d’écrivains et Simenon , avec Joséphine Baker à ses côtés, menait « une vie de nouveaux riche » (p. 88).

L’auteur évoque dans « la sociabilité de l’exil », les lieux de rencontre, d’échange, les cafés pour le plus pauvres les salons, les librairies qui exercent un mécénat discret. « Aucune ville au monde ne rend la solitude aussi supportable » écrivit Gustav Regler, membre du PC allemand, auteur de l’Ironie dans l’œuvre de Goethe. Mais les déconvenues sont à l’aune des illusions démesurées. « Des Français inférieurs à leur réputation » titre l’auteur. Anaïs Nin parle « de l’odeur moisie du passé », pour ne pas donner les détails sordides des meublés malsains, des installations sanitaires invraisemblables et surtout du froid et la misère pour certains dont Marina Tsevtaeva, renonçant à se promener dans le parc voisin,parce qu’il fait trop froid et qu’elle a le ventre vide . Certes Nabokov joue avec les mots Parich ou Paris qui devient Paris pas riche !

Mais ici Schor met le doigt sur la plaie que sont « Les ambiguïtés identitaires » (Ch V). Certes la vie intellectuelle est stimulante et, Ezra Pound qui fréquente la génération perdue et se perdra, lui, dans la folie et sous le poids de la condamnation en 1948, constate avec ravissement qu’en « France il n’y a pas l’horreur de la langue anglaise pour les idées » .Mais si les échanges sont libres, il y a l’étouffement, faute de publication donc de lecteurs et de reconnaissance ; ce qui amènera Marina Tsevtaeva à retourner de URSSS où elle ne survivra pas à une autre étouffement, celui de l’idéologie qu’elle ne partageait pas et s’y pendra. Zoé Oldenbourg, prix Fémina en 1953, parle d’ailleurs de l’important effort de conservation par la colonie russe de sa culture, grâce à la création d’écoles laïques ou confessionnelles, d’instituts de commerce et de sciences sociales, avec la conversation entretenue en russe dans les familles. Klaus Mann estime que pour les enfants cette vie entre l’Allemagne et la France offre des possibilités infinies. Pourtant il se suicidera à Cannes en 1946.

L’immigration de la première vague d’après 1914, se caractérise par une meilleure intégration avec les exemples de Joseph Kessel, de Louis Bromfield et Cendrars, mais à des degrés différends selon la pratique écrite ou non de la langue française car « il est exact de dire que la langue constitue toujours l’un des marqueurs identitaires les plus profonds » (p. 129). Les francophones belges ou suisses sont plus favorisés mais Romain Gary, Irène Némirovski et Cioran baignent dans la langue. Loin de la volière de Montparnasse que raillait Hemingway, reste le repliement sur soi, pratiqué, pour être créatif par Ivan Bounine avec La Vie d’Arseniev, et premier Russe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1933. Il s’agit aussi de dépeindre « un passé jugé authentique » (p. 180) faute aussi de baigner dans le flot contemporain. C’est à Paris que Joyce a ressuscité sa Dublin natale. Dans cette littérature d’exil, le roman historique jouera un rôle important (p. 189). Privés de racines, méconnus par la société, les écrivains s’expriment à travers la fiction de l’histoire. Joseph Roth écrit en 1935, Le Roman des Cent- Jourssur, justement, l’exil de Napoléon à l’île d’Elbe ; Heinrich Mann un Henri IV à la même date. « À travers le roman historique ils dénonçaient les régimes autoritaires » (p. 190). Le Faux Néron en 1936, de Léon Feuchtwangler visait en réalité Hitler.

Une compensation est offerte lorsque le blocage dû à la langue et à la culture ambiante devient trop pesant : la conversation politique, sans doute soupape de sécurité. May Jane Gold, héritière américaine qui aide ses compatriotes et autres infortunés, auteur de Marseille année 40, se fera passeur. Elle écrira : « En France la politique, c’est un passage obligé tout comme la cuisine et l’amour ». Certains, comme le peintre Beckmann avaient cru, en véritables artistes, échapper à l’engagement mais la réalité les rattrapa et les mena à l’exil. Ce qui donnait raison à Klaus Mann qui dans Le Volcan répétait : « Tant que Hitler régnera il n’y aurait pas de paix dans le monde » .Engagement à volte face pour Arthur Koestler qui avait cru être du « parti des anges » (p. 209), militant avec les communistes pour l’URSS, avant de dénoncer dans Le Zéro et l’infini, en 1940, les mécanismes tragiques des procès de Moscou.

Avec le thème « Exil et politique » (Ch VII), R Schor évoque le philosophe allemand Paul Landsberg, juif converti au catholicisme et qui « prône l’engagement, acte vital et libre » dans le cadre du personnalisme de Mounier. Manès Sperber, un Autrichien, est un autre exemple d’engagement et de double exil : quittant le Parti communiste pour s’engager dans les forces françaises en 1939, car dans la lecture des journaux nazis, il avait trouvé « l’exposé de méthodes répandant le règne de la terreur ». Mais naturalisé français, il finira ses jours en Suisse. Heinrich, frère de Thomas Mann, dans La Haine, considérait que « Hitler avait remplacé la lutte des classes par la lutte des races ». Willi Munzenberg, ancien député du Reichstag de 1924 à 1932, en relation à Paris avec Malraux, Aragon, Gide et Dos Passos se lança dans une activité de propagande avec un complexe de journaux, de maisons d’éditions, supervisant des Brun, organisations ayant l’anti- fascisme et la dictature, comme vocation. Mais à sens unique puisque dans le Livre Brun, il se taira sur les crimes de Staline. Pourtant arrêté en France en 40, lors de son évasion, il fut assassiné, pense t- on , sur ordre de Moscou. L’auteur n’oublie d’ailleurs pas de mentionner à propos de la sociabilité ou de l’effacement des exilés, la crainte qu’ils ressentaient d’être poursuivis par des espions à la solde des régimes qu’ils avaient dû fuir.

En conclusions les généralités sont difficiles à faire en dépit des efforts de synthèse de l’auteur : Marina Tsvetaeva vivait selon Zoé Oldenbourg, « avec fureur et désespoir la grisaille d’un Paris qui n’avait que faire des poètes, reine en exil » (p. 238). A contrario, Klaus Mann estimait que « beaucoup de ses compatriotes se surpassèrent et ce fut précisément alors que, proscrits, ils donnèrent le meilleur d’eux mêmes » in Le Tournant.(1984)

L’auteur a eu l’excellente idée de joindre aux annexes classique des notes biographiques, allant d’Arthur Adamov à Arnold Zweig en passant par Dos Passos, Romain Gary, Sandor Marai et Pablo Neruda.

Les recensions de l' Académie des sciences d'outre-mer sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrite.

Basé(e) sur une œuvre à www.academieoutremer.fr.