| Auteur | Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon ; actes édités par Jean-Marie Lafont, Georges Barale et Marguerite Yon-Calvet |

| Editeur | de l'Académie |

| Date | 2019 |

| Pages | 310 |

| Sujets | Martin, Claude (1735-1800) Inde française 18e siècle Actes de congrès |

| Cote | 63.867 |

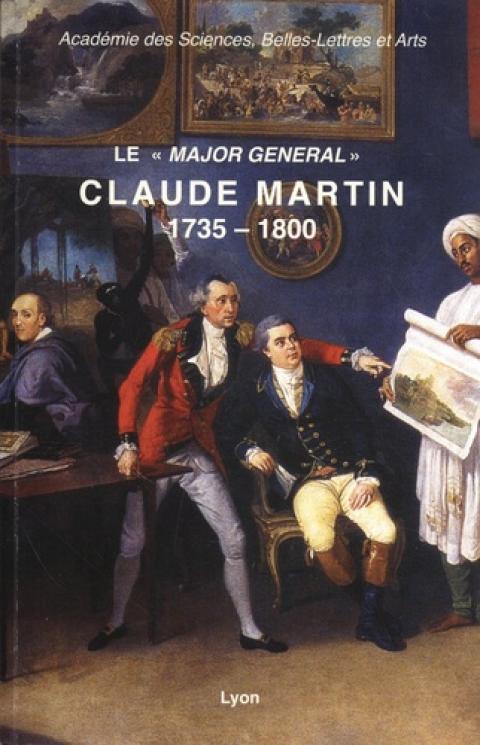

Plus connu chez les Anglais que sur sa terre natale, Claude Martin illustre le dicton « nul n’est prophète en son pays ». Grâce à ce livre, un hommage lui est enfin rendu, précédé seulement de quelques recherches fort utiles mentionnées en bibliographie. Né à Lyon en 1735, décédé à Lucknow aux Indes en 1800, il laisse le souvenir d’une destinée fulgurante que ne laissait pas augurer son milieu d’origine. Qualifié d’aventurier par une historiographie datée, il fait preuve d’une volonté de puissance véritablement nietzschéenne dont n’est capable aucun opportuniste. Soldat de la Compagnie française des Indes orientales dès l’âge de seize ans, passé malgré lui au service de la Compagnie anglaise, il gagne une fortune considérable qui devait lui servir à la fondation des écoles « La Martinière » à Lyon, Calcutta et Lucknow. Celles-ci perpétuent sa mémoire, témoignent de sa charité et de son désir de favoriser les talents qui ne demandent qu’à éclore dans les milieux laborieux, à son propre exemple.

Loin de se réduire à une simple biographie, genre aride s’il en est, ce livre éclaire non seulement les détails de la vie du personnage, mais aussi sa mentalité et ses nuances, sa volonté de puissance qui le pousse à servir autrui. Cet homme des Lumières reflète les aspirations et les contradictions de son temps, ce qu’il assume pleinement ; le livre démontre la façon dont Martin a su s’adapter avec brio. Né dans une famille d’artisans lyonnais, sa vie aurait dû se réduire à exercer le métier que l’Ancien Régime attendait d’un honnête ouvrier bénéficiant du solide et exigeant savoir-faire transmis par les corporations. Le budget familial restreint, alimentant une nombreuse fratrie, ne le prédisposait pas à un apprentissage dépassant le cadre strict de l’atelier sous la férule des maîtres et compagnons. Il s’ennuie fermement dans la filature et préfère l’aventure risquée de la Compagnie des Indes qui a tant besoin de soldats. Les vocations sont rares et le recrutement ne compense pas les pertes dues à l’ennemi, aux privations, au dépaysement moralement accablant, au régime alimentaire pittoresque pendant quelques jours mais pénible dans la durée, aux eaux parfois malsaines, aux épreuves et au climat. Après diverses affectations et mutations, ses qualités sont remarquées mais on ne peut pas dire que son origine ouvrière freine son avancement, c’est surtout la somme de difficultés et des revers que subit la Compagnie qui empêche le commandement d’exploiter son potentiel et de lui confier des responsabilités gratifiantes. Il s’illustre à Pondichéry et Porto-Novo, parcourt les comptoirs, se familiarise avec un pays dont il mesure la dimension de sous-continent aux multiples facettes. Il sert honorablement et fidèlement Lally-Tollendal mais s’aperçoit comme tout le monde aux Indes que le royaume de France n’y a plus d’avenir tant l’hostilité britannique s’y oppose. Ayant subi de nombreuses avanies et n’étant plus tenu par son contrat, il propose ses bons offices à Lord Eyre Coote, auréolé par la gloire d’avoir vaincu Lally-Tollendal à Pondichéry en 1762, commandant les troupes britanniques et qui recrute des transfuges français laissés sans emploi ni ressources après la défaite. Grâce au livre qui précise la mentalité de l’époque, on comprend mieux la mobilité des élites au siècle du « grand tour », avec une finesse psychologique qui complète la narration historique. Rappelons au moins deux exemples célèbres : le Feldmarschallleutnant de Vaquette de Gribeauval qui vendit aussi son système d’artillerie à l’Autriche ; le plus célèbre : le maréchal Maurice de Saxe. Il ne faudrait pas traduire le ralliement de Martin aux Anglais comme une désertion ni une trahison : ce serait une erreur de perspective. Devenu un notable respecté, il songe à rentrer à Lyon et transfert une partie de sa fortune à l’un de ses demi-frères, charge à lui de faire bâtir une propriété à Charbonnières-les-bains. Il ne sait pas encore que le destin lui réserve d’autres aventures et qu’il n’y résidera jamais. Il n’a que vingt-cinq ans, mais les leçons de la vie lui donnent la maturité d’un homme fait. De 1760 à sa mort, il sert sans discontinuer dans la Compagnie anglaise des Indes orientales, à de rares vacances près. Promu enseigne (rang de sous-lieutenant) après trois ans de service, ce qui lui donne quelques-unes des prérogatives d’une noblesse viagère, il gravit la hiérarchie jusqu’au grade de major général en 1795. Ayant décliné la naturalisation par Sa Gracieuse Majesté - il reste sujet du roi de France - sa solde reste inférieure à celle de ses frères d’armes à grade équivalent.

En 1765, il est affecté à Lucknow, ville où il va vivre jusqu’à son décès, à l’exception de quelques voyages. Il quitte l’armée de la Compagnie des Indes en 1767 et se trouve chargé d’effectuer des relevés de topographie, participant à la création de la carte des Indes, l’engouement pour la cartographie étant une mode typiquement européenne. L’une des plus célèbres reste la carte de Cassini. Celle-ci est entrée dans l’histoire par une anecdote caractéristique : Louis XIV tance le célèbre géomètre avec un dosage élégant de dépit et d’amusement, rétorquant à Cassini qu’il avait réduit son royaume à l’ouest plus qu’il ne le pensait. Il reprend du service dans la Compagnie en 1769, toujours comme géomètre, dans d’autres régions. Il tombe malade à cause de calculs dans la vessie, provoquant des souffrances qui vont abréger son existence. En 1775, ce célibataire endurci adopte une orpheline de neuf ans. Promu directeur de l’arsenal de Lucknow, il veille à maintenir les normes de production très exigeantes en vigueur en Angleterre. Parmi les armes, figure le fameux fusil Brown Bess, fusil d’infanterie manufacturé tout d’abord par l’arsenal de la Tour de Londres, justifiant le marquage Tower sur la platine à silex. Remarquablement efficace sous tous les climats, robuste, assez précis, certes un peu lourd et encombrant, exemple caractéristique des premiers produits de grande série dans la révolution industrielle, il va rester en service pendant plus d’un siècle, notamment lors des guerres de l’indépendance américaine et celles de la Révolution et de l’Empire et même après Waterloo, jusqu’à la révolte indienne de 1857. Dans sa version de Lucknow à l’usage de la Compagnie des Indes, il est appelé India Pattern et présente de légères différences avec les autres modèles : Long Land, Short Land, New Land Pattern etSea Service Pattern.

En 1776, Martin s’opère lui-même de ses calculs de la vessie. Il soumet un mémoire de l’opération au Royal College of Surgeon de Londres, mais les austères pairs le prennent pour un canular. Ce refus des mandarins anglais, preuve de leur dédain insulaire, reste une constante, puisque les exemples abondent. Ainsi, en 1913, le mathématicien autodidacte hindou Srinivasan Ramanuja écrit à Godfrey Harold Hardy mais il se heurte aux savants de Cambridge qui tout d’abord restent incrédules.

Martin se passionne pour toutes les nouveautés techniques du siècle de l’Encyclopédie. En 1785, moins de deux ans après le premier vol de Montgolfière, il le reproduit à Lucknow. En 1791 éclate la troisième guerre Mysore ; Lord Cornwallis commande les troupes anglaises ; il appelle Martin à son service en qualité d’aide-de-camp. Il va y avoir quatre guerres entre cet allié des Anglais et ceux des Français, ceux-ci finissant par être défaits et leurs royaumes dépecés au profit des auxiliaires des vainqueurs. Martin n'achève pas la campagne et rentre à Lucknow. Il y apprend les soubresauts révolutionnaires qui agitent le royaume de France. Après avoir consulté ses amis d’origine française comme lui, contrairement à eux, il décide de rester à Lucknow, moins par conviction que pour des raisons de santé. Ses amis sont promis à un sort funeste : Antoine-Louis de Polier meurt assassiné par des malfaiteurs en Avignon en 1795. Cet Helvète cultivé, raffiné, ingénieur réputé, orientaliste passionné d’art et de littérature sacrée hindoue, s’est attiré la jalousie de médiocres à cause de son train de vie à la mode des maharadjahs. Le livre a le mérite de signaler l’intérêt de ses travaux orientalistes déconsidérés par la philologie du XIXe s., mais réhabilité par Georges Dumézil. Son autre ami, Benoît de Boigne, part en exil en Angleterre. Ce natif du duché de Savoie et donc sujet du roi de Sardaigne s’est illustré comme un seigneur de la guerre audacieux au service des maharadjahs, recrutant d’autres mercenaires, a connu une vie aventureuse digne d’un roman picaresque puisqu’il fut aussi esclave d’un Turc, puis s’enrichit dans le commerce des denrées et biens de grand luxe. Il achève son existence comme notable du Premier Empire, bienfaiteur des humbles et mécène.

Chacun des trois amis, tristes de se séparer, poursuivent leur destin dans cette tourmente. Ils ont pris des leçons de leur séjour aux Indes dont l’écho indirect va se répercuter chez les Européens pendant les deux siècles suivants. Le livre est assez prudent pour ne pas oser affirmer que ni Boigne, ni Polier, ni a fortiori Martin resté aux Indes n’auraient eu une influence assez grande pour dicter la politique coloniale des puissances européennes. Force est de constater que ces trois hommes de réseaux, de relations personnelles, d’influence appuyée par des moyens financiers, de lobbying dirait-on de nos jours, n’ont aucun intérêt à agir au grand jour pour une gloire éphémère aussi brève qu’un feu de paille. Leur expérience fait son chemin dans les réflexions parmi les cercles de pouvoir. Chacun préconise un gouvernement indirect des colonies, une politique de comptoir et d’emporia, pas une conquête en profondeur à la mode de l’imperium romain. Ils pensent qu’après avoir assuré un glacis de sécurité, il faut rester le moins longtemps possible et déléguer le pouvoir à des potentats locaux respectés par la population. Là se trouve toute la différence entre la méthode anglaise et celle des cinq régimes français instables à la recherche du prestige et de la gloire outremer, plus que du commerce.

Resté seul parmi les Anglais et les Hindous, Martin reprend du service en 1794 au service du nabab de l’Awadh afin de mater les Rohillas révoltés. Il est promu au grade de major général britannique. Désireux de rétablir sa santé et jouir de sa fortune, il ordonne la construction du palais Constantia en style des Indes. Se sentant mourir, il dispose par testament du 1er janvier 1800 de l’usage de sa fortune : plusieurs clauses prévoient des largesses à des institutions charitables, des aides aux démunis et aux malades, des rançons pour des rachats de prisonniers. Cependant, son action la plus durable, conforme à ses conversations préalables avec le colonel Antoine-Louis de Polier et le général comte Benoît de Boigne, réside dans un projet éducatif. Esprit concret, Martin refuse les dévergondages intellectuels rousseauistes de L’Émile ; son enfance au travail lui a laissé le souvenir du monde réel et concret, souvent cruel et injuste. Il connaît la nécessité de l’enseignement, mais ne perd son temps avec les vaticinations idéologiques du vicaire savoyard ni Les rêveries du promeneur solitaire. Martin organise le financement de cinq écoles dites de La Martinière : deux à Lucknow, une pour les garçons et une pour les filles, et deux autres à Calcutta. La cinquième est construite à Lyon, où les méthodes de pédagogie servent de modèle à toute l’Europe. Par exemple, on utilise pour la première fois l’ardoise et la craie : parmi les lecteurs de ce livre, ceux de notre âge se souviendront encore de leur enfance, ce qui étonnerait les plus jeunes, incapables d’imaginer un monde antérieur à l’informatique. Il faut savoir que jusqu’à la révolution industrielle, la moyenne de consommation de papier était d’une dizaine de feuilles par personne et par an.

Martin meurt le 13 septembre 1800. Il repose dans une crypte sous le palais Constantia et porte l’épitaphe « Ici repose Claude Martin, né à Lyon en 1735 ; venu aux Indes en qualité de simple soldat et mort général-major ». Son repos éternel devait être troublé en 1857 lors de la révolte des Cipayes. Le tombeau est profané par des pillards espérant en vain y trouver des bijoux. Lorsque les Anglais matent la révolte, il récupère les cendres près d’une rivière des environs et lui redonnent une sépulture décente. De nos jours, le palais est confié à l’école de La Martinière de Lucknow.

Il faut rendre hommage à ce livre donnant une dimension humaine à ce personnage étonnant, avec ses qualités et ses faiblesses, qui fut le plus riche Européen des Indes à son époque. L’un des autres mérites du livre, et non des moindres, consiste à démontrer qu’il peut exister en plein siècle des Lumières un érudit digne de la Renaissance : chimiste inventeur de méthodes industrielles dans la culture de l’indigo, chef de guerre, administrateur colonial, topographe et géographe, médecin, diplomate. S’il avait eu le loisir d’écrire et préalablement bénéficié d’une éducation aussi soignée que Goethe, il est bien possible que sa notoriété en eût été changée - Goethe à l’esprit universel mais qui paradoxalement se qualifiait avant tout d’opticien.

L’œuvre pédagogique à laquelle Martin laisse son nom témoigne d’une ouverture d’esprit peu commune, celle d’un seigneur de l’esprit, qui jamais ne renia ses origines modestes et sut saisir les occasions d’illustrer ses dons. Il considérait sans le dire qu’un self made man autodidacte est bénéficiaire des grâces de la Providence, tandis qu’un enfant travailleur et doué mais moins audacieux peut apporter son talent à la société grâce à une solidarité que sa famille n’a pas les moyens de lui payer. La Martinière est destinée à jouer un rôle social et préfigure le système scolaire à venir. L’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon accomplit son devoir de lui rendre hommage.